Pesos que se derriten, sueños que se esfuman: la odisea de sobrevivir en un país con una inflación de más de 100%

Eduardo Q. vivió dos hiperinflaciones, la convertibilidad, y convive hace 15 años con aumentos de precios de dos dígitos. Su escolaridad, sus estudios de Derecho, cada voto depositado en la urna y, ahora a los 50, su vida profesional y su paternidad son una síntesis de la historia argentina de la inflación. Sin reflexionarlo mucho, es la vivencia que le transmite a sus tres hijos. “A lo largo de los años, les explicamos las consecuencias de la inflación, la disminución de capacidad de compra y el deterioro del salario, aunque nunca fue puntualmente un tema de conversación”, cuenta. “¿Ahorran?”, se le preguntó. “Los tres me piden que les cambie al blue”, asegura el abogado. Él les cumple.

No todos tienen esa suerte. Nicolás D. también es abogado y tiene tres hijos. Pero, según cuenta, después de varios años de expansión de los precios sin que los sueldos siguieran esa misma marcha, no hay mucho para ahorrar. Peso que le queda a sus hijos, peso que se gasta. La plata se “derrite” también en las alcancías semivacías de los más chicos.

Comprar y vender con elevada inflación se normalizó en la Argentina, tanto que es parte de la experiencia transferida entre generaciones que siguen teniendo sueños de estabilidad cada vez más lejanos. Pero, a las puertas de un nuevo período de alza de precios de tres dígitos, las relaciones económicas agudizan sus distorsiones, crujen, se tensan y mutan con el objetivo más racional: proteger lo que se generó con el trabajo, algo que hoy puede alcanzar únicamente para sobrevivir.

La inflación galopante genera un cambio existencial. Reformula permanentemente el para qué tanto de individuos como de organizaciones. Cambia la naturaleza de vínculos y objetivos generales en grandes y pequeñas empresas, consumidores y trabajadores, profesionales independientes que prestan servicios, e incluso en el propio Estado.

Las consecuencias son enormes y variadas, pero una se destaca: el precio deja de ser una señal para comprar, vender, producir, invertir, e incluso determinar políticas públicas efectivas desde la gestión de un país. “Los precios no dan información y los actores económicos no pueden tomar decisiones óptimas y conscientes”, sentencia Federico Moll, economista jefe de Ecolatina. “La inflación es un virus que afecta nocivamente todo de manera sistemática”, afirma.

El consumidor que se pasea por las góndolas deja realmente de saber si algo es barato o caro. Pero la plata no le alcanza. Entonces cambia sus hábitos: un supermercado por un mayorista; primeras marcas por segundas o terceras; compra de “a puchitos”, si no tiene plata, o stockea mercadería, si la tiene. Convertido en ahorrista o inversor, dependiendo de su astucia, “vuela a la calidad” de una moneda dura (el dólar, en cualquier de sus versiones, incluso en el clásico color ladrillo), acepta el carry trade que proponen los gobiernos, o simplemente consume para sacarse los pesos que queman en su bolsillo. Los más sofisticados, los menos, son los únicos que finalmente le ganan a la inflación.

El productor o empresario sufre la misma confusión. No tiene precio de sus proveedores y no sabe dónde fijar el suyo. Por las dudas, muchos se cubren. Funciona así hasta que las ventas se frenan. Dentro de esa organización, todo es a corto plazo para no descapitalizarse, con suerte, o para sobrevivir sin ella. Se dejan de lado la productividad, la competitividad, la asignación óptima de recursos y la inversión, el motor del crecimiento. Las grandes compañías y multinacionales se sientan hoy en una montaña de “papelitos de colores” a los que llaman pesos y, por el cepo y las trabas a las importaciones, apuntan a activos dolarizables a futuro para no perder valor. Explicar que los costos –por ejemplo, los salariales– se duplican cada 12 meses a las casas matrices de empresas multinacionales es como traducir un jeroglífico. Para sobrevivir a este fenómeno, más el cambio de reglas recurrente en el país, casi todas optan por un ejecutivo argentino. Sin dudas, luego de años de trajinar los precios, no sólo son los mejores traductores posible, sino soldados ya curtidos.

Con alta inflación, lo transaccional le gana a la planificación de largo plazo. Hay que mantener viva a la actividad. Cuidar la caja, su flujo. Cuando los precios crujen como hoy, en la pyme desaparece no solo el crédito bancario sino también el comercial, sobre todo entre pares. Esto resquebraja las relaciones con clientes y proveedores; todo pasa a ser contado, anticipado y contra entrega. La firma, que necesita cash para cerrar operaciones, empieza a volcarse a la informalidad, que se dispara, como la presión para cobrar. Ese circuito se acelera al punto de afectar la salud de cualquier pequeño empresario argentino, ya golpeada por otra comorbilidad de base: la creciente voracidad fiscal.

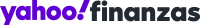

La velocidad al 100% de inflación es otra cosa. Se trata de un nuevo escalón. En los últimos meses, la economía se indexa, ya no anualmente, sino cada mes (si fuera semanal o diaria, se estaría hablando de hiperinflación), crece la frecuencia de remarcaciones de listas de precios, las paritarias pactan aumentos cuatrimestrales, comenzaron a aparecer etiquetas de ropa, servicios o alquileres en dólares y la pregunta principal de las empresas a los consultores privados no es si la inflación va a bajar, sino “¿Cuándo se acelera todo?”. La resignación y el pesimismo se esparcen.

Quizás lo más cínico de la alta inflación es la relación entre el trabajador y el gobernante. Es posible encontrar aún líderes políticos que mencionen la inclusión social y la protección de los más vulnerables en su relato en un régimen de alta inflación. En los últimos cinco años, según el Indec, los ingresos promedio de los ocupados cayeron 25%, corroídos por la suba de precios. Los estratos más bajos se derrumbaron 28,8%; mientras que los más elevados, 21,7%. Todos pierden, pero nadie más que los pobres. Sin mencionar que el Estado, pese a la realidad-ficción de los discursos políticos, usa la inflación para licuar los derechos que supuestamente amplia: ingresos, jubilaciones, pensiones y planes. Tal situación, complementada por un mercado laboral cada vez más precario y una economía estancada hace años, profundizó la pobreza estructural, aquella entre los niños e hizo nacer la figura del trabajador pobre.

La vuelta de la inflación

Una novedad asaltó el mundo en 2022. Tras 40 años, la inflación volvió a la presencialidad. Por la emisión desmedida de muchos países durante la pandemia, los problemas logísticos y de oferta de producción generados particularmente en medio oriente o por la crisis energética y alimentaria de la guerra en el este europeo, la suba de precios retornó luego de una erradicación absoluta en las últimas décadas. Si bien ese contexto existe, no es la base de la inflación argentina.

“Aunque detrás de la explosión de los precios hay siempre inconsistencia fiscal, lo que explica los fenómenos de aceleración inflacionaria - devaluatoria no es un cambio sustancial en el déficit fiscal, sino una combinación de factores, como el cortoplacismo en la operatoria financiera, el déficit cuasifiscal, la huida del dinero y el vacío de poder a nivel político”, explica Jorge Vasconcelos, economista jefe de Ieral, que encuentra en la persistencia prolongada de la brecha cambiaria al 100% -con un duro cepo mediante- una peculiaridad de la actual crisis inflacionaria que vive la Argentina.

No hay en la historia un momento calcado al actual, según los economistas, pese que a varios los hace viajar a mediados de los 70 u 80. Sin embargo, las condiciones políticas, sociales y económicas no son nunca del todo homologables. Lo cierto es que actualmente la Argentina tiene la mayor inflación interanual desde 1991, con una diferencia cualitativa frente a ese entonces: en aquel tiempo era un proceso de desaceleración, a diferencia de lo que ocurre hoy.

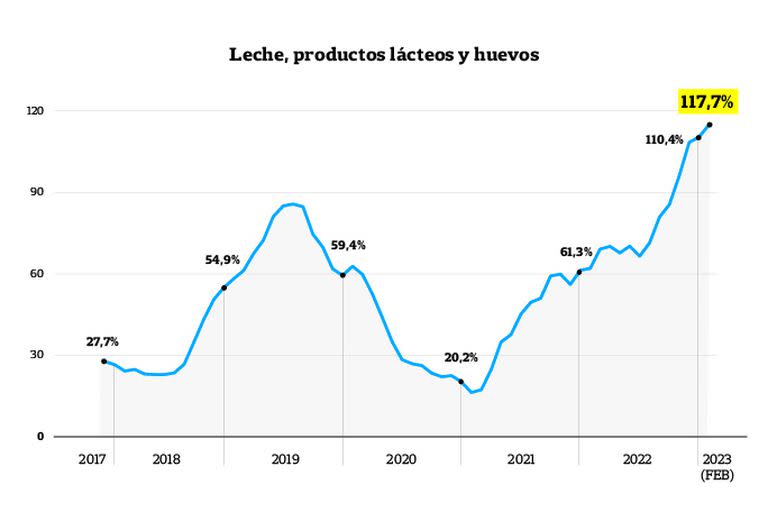

La relación de la Argentina con la inflación data de mucho tiempo atrás. “Si uno saca los períodos de convertibilidad e hiperinflación, la Argentina tiene una inflación promedio anual de 43% históricamente desde 1945. Así que estamos en un período de alta inflación para lo que es la Argentina”, afirma Guido Lorenzo, director de la consultora LCG. “De 1944 a la fecha, hubo 186 meses de 949 con inflación interanual de tres dígitos. Menos del 20% con inflación interanual de tres dígitos”, completa Lorenzo Sigaut Gravina, de Equilibra.

En el mundo, el país está en el top five de países con mayor inflación. Aparece cuarto detrás de Venezuela, Zimbabue y el Líbano. En la región, es el peor alumno detrás de la nación que dirige Nicolás Maduro, pese a que lentamente, y por una dolarización forzosa, un ajuste y la vuelta al mundo energético, los precios en el país caribeño desaceleran.

El cambio en los hábitos del consumo por el avance de la inflación está muy estudiado por los analistas y por los propios argentinos. “Miro ofertas; cambié algunas marcas; compraba en un supermercado y ahora lo hago en otro; compro carne en la carnicería, que es más barato y compro menos cantidad”, cuenta Nicolás D. sobre el impacto de la inflación en su bolsillo. La adaptación es permanente. Desde la compra masiva en los mayoristas a comienzos de mes, hasta la compra de a puchos y en menores cantidades. También el stockeo de mercadería en tiempos de elevada volatilidad.

Según la consultora Scentia, en 2021 y 2022, si bien las grandes marcas mantuvieron una situación relativamente estable en las ventas, las segundas y terceras marcas consolidaron sus productos. “Pindonga y cuchuflito” sobreviven.

Guillermo Oliveto cuenta que el movimiento estructural más importante que se dio en el consumo en los últimos años es la violenta caída del consumo de largo plazo y el “mini boom” 2022 de consumo de corto plazo.

“Esto se produjo por una combinación de factores. El primero es la caída del poder adquisitivo en dólares blue. El salario promedio al tipo de cambio paralelo en 2017 era US$1700; en 2022, de US$520. Por otro lado, la gente necesita sanar del dolor de la pandemia, y en la salida, usó el consumo de corto plazo como un gran paliativo. Bajo el mantra de ‘ahora quiero vivir’ se volcaron masivamente a recitales, restaurantes, bares, escapadas turísticas en el país, vacaciones de verano, teatros, y la cancha, entre otros. La concientización masiva de la finitud humana, combinada con una inflación del 100%, inédita para todos aquellos que tengan menos de 40 años [en 1991 o no habían nacido o tenían menos de diez años] incrementó fuertemente la propensión a consumir. El ahorro quedó para otro momento, porque no se podía ahorrar o porque no se quería ahorrar”, explica el especialista en consumo de la Consultora W.

“Este movimiento estructural que combina un patrón de conducta global con otro local que lo potenció, generó otro cambio estructural como consecuencia: hoy tenemos un consumo sin proyecto ni ilusión, porque es un consumo de corto plazo, pero falta el de largo plazo que para muchos luce imposible, como la vivienda, auto o viaje al exterior. Este consumo no mejora el humor social”, completa el especialista.

Las grandes empresas sufren la inflación. “Muchas empresas trabajan a full. Pero no están contentos. Cobran en una moneda que no existe y pagan sueldos en una moneda que no existe a trabajadores que no llegan a fin de mes”, confiesa el director de una importante firma exportadora del agro. “Vendés algo y hay que darse vuelta rápido para comprar suministros, pero no hay. Tampoco acceso al dólar. No existe cobertura. Entonces, las empresas compran un campo, construyen un depósito o se adquieren acciones de lo que sea con tal de tener algún vínculo con moneda dura a futuro. Son todas acciones de coyuntura para no descapitalizarse”, explica el hombre de negocios.

“Si vos podés trasladar los costos a precios, no hay tanto problema”, cuenta otro directivo de una multinacional automotriz sin Precios Justos. Pese a que no hay oferta, la gente sigue buscando autos, aunque aumentaron un 83,4% con una inflación del 94,8% el año pasado. Es el precio de lista. En concesionarios, los precios finales terminaron siendo mayores porque por la falta de dólares hay menos importaciones. Con suerte, un auto se entrega a 90 días. Al cierre del año pasado, se requerían unos 25 salarios promedio brutos para comprar un auto de gama media, según Abeceb.

Para el directivo argentino de la firma multinacional, sin embargo, lo más preocupante son el cepo y las restricciones en medio de la aceleración inflacionaria y las crecientes expectativas de devaluación. “Te quedás con una pelota de pesos sin poder sacar la plata ni stockearte en insumos. El Gobierno les pide a las casas matrices que te financien la operación con sus dólares. Así sumás deuda en dólares afuera y aumentás tu exposición”, aclara el directivo.

Ignacio C. trabaja dentro de una empresa de consumo masivo monitoreando datos de precios y aconsejando estrategias al departamento comercial. “Al 100%, 80% o 60% lo que va pasando es que aumenta la frecuencia de aumentos de precios y te la pasás mirando los márgenes. Relevamos precios semanalmente y, a veces, diariamente”, dice. “Hay una situación compleja en general. Inflación, altos costos financieros, costos logísiticos, comisiones, y los impuestos. El margen neto termina siendo de 10%. Es un escenario en el que es muy difícil competir”, explica. A la inflación (variación de precios) se suma otro gran problema de la economía: el costo argentino (nivel de precios).

Sin espalda, las pymes sufren aún más. “Revisamos decisiones permanentemente. Nada dura”, dice Alejandro B., dueño de una empresa de alimentos. “No existe el sistema financiero y tenemos que seguir facturando sin parar para bancar los gastos de la estructura. Afinamos los precios y los stocks, intentando anticipar compras, y trabajando sin ningún colchón financiero. Existe una presión extra para que los plazos sean muy cortos. No se puede vender en cadenas que pagan a largo. Todo esto pasa en medio de una presión fiscal como nunca antes”, describe.

“El primer desorden que genera una inflación de 100% es que desaparece el crédito comercial. Se rompen relaciones comerciales, porque ahora querés que un cliente te pague ya y el tipo no la tiene. Con alta inflación, si lo esperás 15 días es una pérdida de 3% con márgenes de utilidad de 10%. Significa que con eso pagabas Ganancias. Todo se termina haciendo rápido y lesiona relaciones que se establecen a largo plazo”, explica Gustavo Lazzari, empresario del mundo de los chacinados. Todo ese cambio de velocidad, la falta de crédito y el alargamiento de los plazos de pago genera más informalidad: las pymes buscan ese “cash negro” para hacer un colchón financiero que les permita operar.

“La inflación rompe el sistema de precios”, dice Lazzari. “Pero inflación, más cepo, más restricciones a las importaciones directamente los hace desaparecer. No es raro que un mismo producto tenga tres precios en diferentes proveedores tres veces por semana. Hoy ya no importa más el precio sino conseguir el producto”, afirma.

Qué pasa en los sectores

No sólo el mundo productivo es afectado por los precios. Cuando la inflación es elevada, el mundo financiero estalla. “No existen los fundamentals”, dice el asesor financiero Tomás W sobre el mundo productivo. “De lo único que me ocupo es de asesorar a mis clientes en temas transaccionales. Hay tantos desarbitrajes por los cepos que hecha la ley, hecha la trampa. La idea es ganar con los desarbitrajes sin mirar el flujo futuro de una acción”, comenta. Su colega Agustín B. coincide y dice que la inflación desvirtúa completamente el análisis de los balances de las empresas argentinas y el mercado de opciones. “Los balances ya no se pueden analizar. Con una inflación tan alta uno se concentra en las ventas, pero aun así el análisis exige estar haciendo cálculos de ajustes para ver si realmente hubo una mejoría respecto al trimestre anterior, como mucho. Eso trae incertidumbre y afecta directamente la toma de decisiones de inversión, al mismo tiempo que nos vemos obligados a invertir para escapar del problema”, dice.

“Si sos conservador, la lechuga [el dólar]. Si tomás riesgo y es a largo plazo, un portfolio de equity, en Oil&Gas, utilities y algo de bancos. Si es gestionar el corto plazo: ir jugando haciendo tasa”, suele recomendar un banquero ante las consultas de personas. “En el caso de empresas, me preguntan cómo cubrir la caja. Y mi respuesta es que cubrir es difícil si no tomás riesgo. Lo que podés hacer es minimizar impacto con un FCI (fondo común de inversión) o armar algún portfolio de bonos indexados CER (inflación) o DLK (dólar)”, explica. Hace tres meses que se intensifican estas consultas vinculadas a evitar la descapitalización de los ahorros de una persona o empresa frente al avance de los precios. Los préstamos al sector privado para inversiones están en mínimos. Todos piensan en zafar no en crecer.

El planeta de la asesoría legal y tributaria está repleto de ejemplos del impacto que genera la inflación. Por el aumento de la presión impositiva a personas y empresas debido a la falta de actualización de gravámenes (y balances) en el tiempo, los asesores se han vuelto expertos en atajos. Un ejemplo. Un truco de los últimos tiempos fue la recomendación a empresas de pagar en dólares –pasa en las tecnológicas- no tanto para retener talento como para reducir la carga impositiva que se contabiliza a dólar oficial. Es una manera de aplacar distorsiones -usando la brecha cambiaria a favor- que otros impuestos generan al subir la carga impositiva por el incesante aumento de los precios.

El ajuste es también para el real state y la construcción. Para un inquilino, sostener un alquiler es una misión imposible. Reporte Inmobiliario estimó en febrero un alza interanual promedio –en base a las ofertas- de 76,6% en el valor de un departamento dos ambientes en capital. El propietario pierde también renta al actualizar el valor, con la actual tasa inflación, sólo una vez por año. “Con respecto a la construcción, genera una enorme incertidumbre, ya que los costos cambian todos los días y de hecho corren por encima de las fuertes devaluaciones que tuvimos últimamente. Ya ni a los tenedores de dólar billete [blue] se benefician”, dice Germán Gómez Picasso, de Reporte Inmobiliario, y cierra: “Además, tenemos a los compradores de desarrollos al costo, que tienen que afrontar incrementos constantes en sus cuotas, ya que se actualizan por índices de la construcción, que en muchos casos van hasta por encima de la inflación”. El crédito hipotecario, el único acceso inclusivo a la vivienda, no existe con esta inflación.

El impacto de la suba de precios afecta a todas las relaciones económicas. Pero, también a las de la política. La vicepresidenta Cristina Kirchner cuestiona públicamente al presidente Alberto Fernández por el brutal cercenamiento que la inflación tiene en los ingresos de la población y, por derivación, en su cosecha de votos. Curiosamente, Cristina Kirchner –el kirchnerismo– empuja muchas de las políticas que los economistas profesionales definen como centrales a la hora de explicar la aceleración de la inflación en la Argentina. La principal: distorsionar –pisar– precios relativos (dólar y tarifas). Detrás de eso, un gasto extra de un Estado quebrado, desfinanciado y siempre acechado por el default y la desconfianza.

Hace sólo un año, Alberto Fernández declaraba una “guerra contra la inflación”. Anunció entonces solamente la creación de un fideicomiso para contener el precio del pan. De marzo de 2022 a enero, ese valor subió 64%. En febrero de ese año, la inflación interanual corría al 52,3% interanual. Hoy cruza el 100%. Son crónicas del fracaso de la política para enfrentar un problema que afecta hasta a las relaciones más elementales, las que unen a padres e hijos.

Yahoo Finanzas

Yahoo Finanzas